「GFP物語: ノーベル賞にきらめく蛍光クラゲ」

目次

序文 (シルビア・ナサー)

はしがき

1。 生命体の発する光

2。 海に住むホタル

3。 被曝地「長崎」から

4。 蛍光オワンクラゲの謎

5。 虹のかなたに

6。 輝くバクテリア

7。 線虫の出番

8。 蛍光トレーサー

9。 バラ色のスタート

10。 珊瑚礁の真っ赤なアネモネ

11。 脳や鼻の中を照らし出す

12。 アイディアのひらめき

1960年代初頭に発光クラゲから発見された蛍光タンパク質「GFP」が今日、

生物学や医学の研究分野で、放射性アイソトープの代わりに「トレーサー」とし

て、極めて広範囲に利用されるようになり、その発見者 (下村 脩) や開発者 (マーチ

ン・チャルフィー及びロージャー銭)に本年のノーベル化学賞が与えられるとい

うニュースが最近報道された。GFP融合遺伝子を発現する透明な線虫を使って、

制癌剤の自動スクリーニング法を開発しつつある私自身もその吉報に、受賞者と

共に喜びを分かち合いたい。実は昨年に米国のエール大学の神経生理学者ビンセ

ント・ピエリボンとジャーナリストのデビッド・グルーバー が共著で、GFP

の発見の歴史やその応用について、一般大衆向けの本(300ページ弱)をハー

バード大学出版から出している。英文原書のタイトルは「Aglow in the Dark」

(暗闇の灯)。邦訳はまだ出ていない。

キューリー夫妻が発見したラジウムが暗闇で美しい蛍光を発することは有名な話だ

が(実は、時計の文字盤に使う夜光塗料には微量のラジウムが含まれている)、

色々な生き物にも蛍光を発する物質が存在している。一般的に最も良く知ら

れているのは、ホタルの光をもたらす「ルシフェリン」という物質である。それ

自体は蛍光を発しないが、ATPと「ルシフェラーゼ」という酵素の存在下で、

酸化されると蛍光を発するようになる。この現象を発見したのは、1950年代

初頭、米国のジョンス・ホプキンス大学の院生だったバーナード・ストレーラー

(1925ー2001)である。その後、彼は老化現象の専門家になる。

さて、海洋生物の中にも、ホタルイカのようにルシフェリン系の蛍光を発するものがある。

1960年代初頭、米国のプリンストン大学にポスドクとして研究留学中だった下村

脩は、米国大陸を車で横断して、ワシントン州の西部海岸で、暗闇で緑色の蛍光

を発するオワンクラゲの大群に出会った。それにすっかり魅せられた彼は、その

後20年近い歳月をかけて、その蛍光の謎を解く研究に没頭する。意外にも、この

蛍光には2種類の蛋白質が関与していることがわかった。「エクオリン」という蛋白は、

カルシウムに結合すると、青い光を発する。その青い光を吸収して、緑色の蛍光

を発するのが、「GFP」という蛋白質である。

1992年にウッズホール海洋研究所のダグラス・プラッシャーがGFP遺伝子

のクローニングに成功すると、瞬く間にいわゆる「GFP革命」が勃発する。1

994年にコロンビア大学のマーチン・チャルフィー教授が、大腸菌や線虫でGF

P融合遺伝子の発現に成功、青い光を照射すると、これらの生物が緑色の蛍光に輝

くことを確認する。まもなくカルフォルニア大学(サンディエゴ)のロージャー銭

が、GFP遺伝子に変異をかけ、数倍強い蛍光を発する改良型の開発に成功する。

1。 生命体の発する光

基本的には、摂氏525度以上に加熱すれば、固体なら何でも幽かな鈍い赤色の光を

放つ。温度がさらに高まると、色はさくらんぼの赤から、黄色に変わり、最終的

には太陽のごとく白色になる(太陽の表面の温度は、摂氏5500ー6000度

といわれている)。

ホタルの光など生命体の発する光の顕著な特徴は、(熱を大量に発生する) 電灯

や太陽光と違って、熱の発生を全く伴わないことである。それゆえに、無熱光とか

「バイオ・ルミネッセンス (冷光)」とか呼ばれる。化学エネルギーが100%、光エ

ネルギーに変換される極めて効率の良いシステムである。トマス・エジソンが発

明(あるいは初めて実用化)したといわれている「白熱電球」はしばらく点灯し

ていると、素手ではとても触れないほど熱くなる。電気エネルギーの9割が(赤

外線を含む)熱エネルギーに変換し、わずか1割が光(可視光線)エネルギーに

変換されるからである。もし、ホタルがこんな(光効率の悪い)システムを使っ

ていたら、熱で焼き切れてすぐ死んでしまうだろう。ちなみに、蛍光ランプ(基

本的には水銀灯)も熱光ではあるが、25%が可視光線、30%が赤外線、残り

(45%)が熱エネルギーに変換するので、白熱電灯よりは、可視光効率がずっ

と高い。

発光生物に関する研究にもっと科学的なアプローチがなされたのは、17世紀に入っ

てからの話である。ロンドン王立協会の創立者ロバート・ボイル(1627ー1

691)は、自然科学に基づいて結論を引き出そうとする新しい研究者/哲学者学

派の一人だった。1667年の後半、オックスフォードに滞在中、蛍光キノコの入っ

た鐘形ガラス器から(原始的な真空ポンプを使って)空気を抜くと、蛍光が消え

ることを発見した。空気を戻すと再び発光し始めた。こうして、彼は冷光に関する

最初の化学的性質について発見した。つまり、冷光には空気が必要である。16

72年12月に、その実験結果を王立協会の機関誌に発表した。しかしながら、当

時には、空気の組成が全くわかっていなかった。それから約一世紀後に、空気の約

5分の1を占める「酸素」という(我々の生命や燃焼に必要な)気体が発見されて、

「冷光には酸素が必要である」ことが明らかになる。

ボイルによる酸素の必要性に関する発見後2世紀の長きにわたって、生命体の冷

光に関する研究にはほとんど進歩がなかった。

さて、冷光に関する研究に転機が訪れたのは1887年のことである。その年、

フランスのリヨン大学海洋研究所(メル河畔タマリス)のラファエル・デュボア

所長(生理学教授)が画期的な発見をした。2つの化学物質が冷光に必要である

という結論に達した。彼はその1つを「ルシフェリン」(発光素)、もう1つを

「ルシフェラーゼ」(発光触媒あるいは酵素)と名付けた。語源はラテン語の

「ルシファー」(金星、暁の明星、灯をもたらす者)から来ている。

彼は西インド諸島に生息する発光虫(コメツキ虫の一種)に興味をもった。この島の

原住民たちはこの発光虫を色々な形で灯の代わりに利用していた。例えば、夜中、

森の道を歩く際、両足の爪先にこの虫をくくりつけて、懐中電灯の代用にしたり、

部屋の照明に利用していたりしていた(日本の「蛍雪時代」、ホタルの光、窓の雪を

連想させる!)。これらの習慣は、(今から2千年ほど昔のローマ帝国時代、ポンペイ

に住んでいた生物学者)プリニウスによる冷光に関する記述以前にさかのぼることができる。

デュボアは生まれたばかりの幼虫にも、小さいながらもちゃんと発光器官が備わっ

ており、虫が死んだあとでも発光がなお持続していることに注目し、その不思議

なメカニズムを詳しく研究して、その結果を275ページにもわたる大作にまと

めている。

デュボアはまず発光虫の死骸をすりつぶした後、冷水で抽出すると、しばらく蛍

光が持続したのち、消えることを観察した。次にすりつぶしたものを、熱湯で抽

出してみた。蛍光は全く出なかった(たとえ、あとで冷却しても)。ところが驚

いたことには、熱湯エキスを、蛍光が既に消えた冷水エキスに加えると、蛍光が

再び現れ、やがて消えた。従って、熱湯エキスの効果は一過性だ(いったん消費

されると効果がなくなる)。その現象はこの発光虫に限らず、例えば、食用の

発光貝でも同じだった。

これらの簡単な実験から彼は、2つの重要な結論を引き出した。まず第一に、

この発光現象には、2つの異なる化学物質が必要であること。次に、(熱湯エキス

に含まれる)「発光素」(=ルシフェリン)は熱に安定であるが、(冷水エキスのみに

含れる)発火物質、つまり「触媒」(=ルシフェラーゼ)は熱に不安定であること。

しかしながら、ルシフェリンやルシフェラーゼが一体どんな物質であるかが分子

レベルで解明されるまでには、その後半世紀以上の歳月がかかった。この難問に

果敢に挑戦し、初めてその謎解きに成功したのは、1950年代初頭当時、米国

のジョンス・ホプキンス大学生物学科のウイリアム・マッケルロイ(1917ー

1999)の研究室で働く若き院生だったバーナード・ストレーラー(1925ー

2001)だった。彼はまず1949年に、テネシー州オークリッジ国立研究所

でホタルの光をもたらす「ルシフェリン」という物質を精製した。それ自体は蛍

光を発しないが、ATPと「ルシフェラーゼ」という酵素の存在下で、酸化され

ると、効率良く蛍光を発するようになることをジョンス・ホプキンス大学で、同

僚のジョン・トッターと共同で1953年に発見した。「ルシフェラーゼ」自体

の精製および結晶化は、1956年に同教室の院生アルダ・グリーンによって成

功した。「ルシフェリン」の化学構造は、同大学化学科のホワイトとマックカプ

ラにより1961年に決定された。その後、バーナードは研究分野を変え、老化

現象の専門家になる。 ちなみに、マッケルロイはプリンストン大学時代に、エ

ドマント・ハーベイ教授の弟子(院生)だった。

中略

第二次世界大戦後、ソ連の海軍は極秘に海洋生物の冷光について研究し、海軍の

作戦に対して冷光がおよぼす影響について吟味している。その調査を指揮した有

名なソ連海軍の将校、ニコライ・タラソフは1956年に、夜中の冷光が船の運

航の妨げになることを報告している。

中略

潜水艦の乗員たちは、しばしば冷光の軌跡を利用して、標的に向かう魚雷の進路

を追跡することができる。しかしながら、冷光は逆に、自分たち味方の戦艦の居

場所を敵側に教える結果にもなる。(タラソフの調査によれば)1918年11月

9日の夜中、地中海のジブラルタル海峡近くで、英国の「Q船」(潜水艦退治を目

的とする商船に見せかけた戦艦) が、海面下に蛍光を発する巨大な長細い物体を

発見した。Q船はその物体めがけて、3発のミサイルと一連の爆雷を発射した。

謎の物体はドイツのUーボート (潜水艦) だった。

「潜水艦を取り巻く強い蛍光生物で、潜水艦の運航が丸見えだった。発見してか

ら30分以内に、その潜水艦「Uー34」が撃沈された。第一次大戦最後の生き

残りUーボートだった。その翌翌日、ドイツがついに降服して、終戦を迎えた」

第二次世界大戦に活躍し始めた空母 (航空母艦) に頼るパイロットたちは、夜間

の帰艦の際、母艦の位置を正確にキャッチするために、母艦が航路に残していく

海洋生物の群による蛍光の帯を、しばしば利用する。その特筆すべき有名な代表

例が実話「消えた月」に登場する (のちに、映画「アポロ13号」にも再現され

る)。宇宙飛行士ジェイムス・ロベルは、月着陸計画に失敗した月ロケット「ア

ポロ13号」の乗組員の一人だが、1954年2月に、海軍のパイロットとして、

日本列島の沖合いで夜間飛行訓練に携わっていた時のことである。その日は荒れ

た天候だったが、米軍空母「シャングリラ」から飛び立った後、飛行機の探知器

が故障していたため、間違った方向に飛び立ったばかりではなく、こともあろう

に、操縦席にある計測器もショートを起こして、ランプが全部消えて、真っ暗闇

に閉ざされてしまった。

パニックに瀕んして、心臓の鼓動がにわかに高まり、喉がカラカラになった。自

分の周囲を見渡したが何も見えなかった。彼はとっさに酸素吸入マスクを頭から

取り外して、ペンライトを口にくわえ、計測器を照らしてみた。この小さなフラッ

シュライトから出る弱々しい細い光線が操縦席の計器のほんの一部、例えば指針

とかダイヤルを照らし出した。彼はできるだけの情報を得たのち、操縦席にもた

れ、次にどうすべきかを思案した。

まず口にくわえていたペンライトのスウッチを切り、真っ暗闇の視界をもう一度

見回してみた。すると、どうだろう、眼下に午前2時の方向に、かすかな緑色の

蛍光が真っ暗な海面に帯状に波立っているのが見えた。その無気味な放射線(蛍

光)は極めて微弱で、もし操縦席に灯があったら、彼はたぶん見過ごしていたろう。

それをみて、彼は心を取り戻した。その不思議な蛍光が一体何であるか、おおよそ

の見当がついていたからだ。空母の後部にあるスクリューの動きによって刺激さ

れたプランクトンの群れが蛍光を発しているのだ! さ程信頼性の高いものとは

言えないが万事が尽きたとき、一旦見失った空母を見つけ出す手助けになること

がある(もちろん、戦争中なら、味方ではなく敵の空母や戦艦である可能性もあ

るのだが)。他によりどころのない彼は、その一条の蛍光に運命を委ねて、母艦への

帰艦を敢行した。

2。 海に住むホタル

ラファエル・デュボアの「ルシフェリン/ルシフェラーゼ」という概念は、半世紀後の

めざましい冷光研究の基礎を築き上げ、米国のマッケルロイ研究室による実物の

精製や発光のメカニズムの解明に結びついたが、冷光の研究を世界的に有名に

ならしめたのは、エドマント・ハーベイだった。

中略

ハーベイは、1887年11月25日に、米国フィラデルフィアの郊外にあるジャー

マンタウンに生まれた。奇しくも同じ年に、デュボアの「ルシフェリン/ルシフェ

ラーゼ」概念も生まれた。その意味で、ハーベイは「冷光の申し子」とも言える。

中略

1909年9月に、ハーベイはニューヨークに移り、コロンビア大学のトマス・

モーガン教授(1866ー1945)の研究室で博士研究を始めた。モーガンは

発生学者だったが、当時既に、ショウジョウバエを実験材料に遺伝学の研究を始

めていた。ハーベイがこの「ショウジョウバエ研究室」に加わった時分、モーガ

ンは奇妙なオスのショウジョウバエの変異株(ミュータント)を見つけた。ショ

ウジョウバエは通常、「赤い目」をしているが、このオスはなぜか「白い目」を

していた。

好奇心に誘われて、モーガンはこの白目のオスと赤目のメスを掛け合わせて、そ

の子孫の目の色を観察した。第一代目の子孫は全部、赤目だった。これらの兄妹

同士を交配すると、2代目に少数の白目が現れた。奇妙なことには、白目のハエ

は皆オスだった。メンデルの遺伝の法則に従って、モーガンはこの交配実験から、

次のような結論を引き出した。まず、赤目は優性、白目は劣性であること。次に、

白目の遺伝形質は性染色体「X」上にあるにちがいないこと (今日の言葉で言え

ば、白目になるのは、X染色体に赤い色素をつくる遺伝子が欠損しているからだ。

メスは一対(2つ) のX染色体をもつが、オスはX染色体とY染色体を1つづつ持

つ。従って、メスの場合は、たとえX染色体の1つに欠損があっても、(正常なもう

1つのX染色体のおかげで)赤目のままだが、オスの場合は1つしかないX染色体

に欠損があれば、全て白目になるわけだ)。

モーガンはこれらショウジョウバエの遺伝学研究により、近代遺伝学を確立し、

1933年にノーベル生理/医学賞をもらう。モーガンの「遺伝子は染色体の上

にある」という概念は、生物学を一変させ、彼のショウジョウバエ研究室はその

後、数多くの有名な遺伝学者を生み出した。1946年にノーベル賞をもらった

ヘルマン・ミュラー(1890ー1967)もその弟子の一人で、X線照射によっ

て、ショウジョウバエに種々の変異を起こし得ることを発見した。

ハーベイはミュラーとほとんど同時期に、モーガンの研究室で研究を始めたが、

彼の関心は遺伝学ではなく、細胞膜の生化学、特に膜透過性に関する研究だった。

2年後に研究を完成し、博士号を取得すると、幸運が彼を待ち受けていた。プリ

ンストン大学生物学科が拡張を機会に、ハーベイに講師の職を提供した。当時わ

ずか23歳の彼は、しばしば学部学生と間違えられたそうである。

彼は当初、のどかな環境に囲まれたこの牧歌的な大学町にあまり刺激を感じなかっ

た。というのは、当時のプリンストン大学では、(彼には全く関心のない)政治

学や哲学など文化系の学問が中心だったからだ。しかしながら、結局、彼はこの

地に教職と研究を死ぬまで半世紀近く完うすることになる。

中略

19世紀の自然主義者、例えばチャールズ・ダーウインのように、ハーベイには

「新発見のための航海」をやってみたい冒険心に溢れていた。そこで、ダーウイ

ンによる有名な「ビーグル号航海」に匹敵するような一連の探険を、ハーベイは

試みた。彼の初期の訪問先は、米国領のサモア、ハワイ、キューバ、日本列島、

朝鮮半島、満州、フィリピン諸島、シンガポール、バリ島などであった。191

3年に、彼はその後のキャリア(研究歴)を一変させることになる航海に出かけ

た。ペンシルバニア大学の元教授であるアルフレッド・メイヤーとともに、豪州

のグレート・バリア・リーフ(大珊瑚礁)、シドニー、ブリスベン、タウンズビ

ル、ケアンズ、タヒチ、ラトンガ、ウエリントン(ニュージーランド北島)など

の南太平洋岸を訪れた。この航海の一体どこで、彼が冷光に魅せられたのか、はっ

きりしないが、1913年に冷光に関する最初の論文を発表した。題して「ホタ

ルの蛍光物質の化学的性質」。 しかしながら、彼が冷光に一生病み付きになっ

たのは、1916年に日本ヘ、彼がハネムーン旅行にやってきた最中だったのは

疑いない。真夜中、三崎の臨海実験所の近くの海で彼が泳いでいたときのことだ。

日本の海岸の浅瀬に良く見かける「海ホタル」の妖しい蛍光の魔力にとりつかれ

てしまった。

中略

幸いにも、新婚の彼の奥さんエセル・ブラウンが、彼の海洋生物への異常な関心

に対して理解があった。結婚する3年ほど前に、実は彼女もコロンビア大学で生

物学の博士号を取ったばかりだった。彼女の博士研究は水中の昆虫に関するもの

だった。その後、エセルはウニの発生学に専念するようになる。

日本を去る直前に、ハーベイは大量の海ホタルを収集、乾燥後プリンストンに郵

送するための手配をした。冷光の生化学研究の材料として、海ホタルが理想的だ

と考えたからである。というのは、この生き物は乾燥保存しておけば、何年後に

なっても、水を加えて湿らせさえすれば、すぐ蛍光を発するからだ。

中略

1940年代の初頭、日本軍はニューギニアや他の太平洋の戦場で、海ホタルを

戦争道具の1つとして開発するプランを立てた。南太平洋諸島のジャングルを月

が出ない夜間に行軍する際、日本軍の兵士たちは、敵に自分たちの居場所を教え

かねない乾電池の懐中電灯は使いにくかった。そこで、代わりに乾燥した海ホタ

ルが入った小さなバイアルを大量、連隊に配分するという計画を始めた。

中略

太平洋戦争中に、何百キロという海ホタルが日本軍の将兵、学生、ボランタリー

によって収集された。その一部は、(ハーベイが1910年代に収集した)三崎

臨海実験所(東京大学)からそう遠くない館山臨海実験所(お茶の水女子大学)

でも集められた。日本軍は(敵国の学者である)ハーベイが開発した収集法をそっくり

拝借した。大きな魚の頭を紐にぶら下げ、海岸の砂の多い浅瀬の底に置いておく。

2時間以内に、頭の周りが肉をしゃぶりにきた海ホタルの大群でいっぱいになる。

魚の食い残しをたぐり寄せれば、海ホタルは簡単に集められるという寸法だ。

海ホタルは日干しにした後、連隊に郵送される(後述するように、この「戦利品」の

残りが戦後、名古屋大学の平田教授の手に移リ、その研究生となった下村 脩氏

の実験材料になるというわけだ)。

中略

3。 被曝地「長崎」から

1961年の夏休みの頃だった。カナダへの国境に近いモンタナ州北部、グレー

シャー国立公園の南端にあるロッキー山脈のマリアス峠(海抜約1600メート

ル)を乗り越え、大陸横断ハイウエー(ルート2)を新品のブルーに輝くステー

ションワゴンで、突っ走る若い日本人の青年がいた。彼はゆったりと運転席にも

たれながら、移り行く山の景観やミドルフォーク渓谷を楽しんでいた。彼の名は

下村 脩。フルブライト留学生(ポスドク)で生化学が専門だった。彼は車の運

転にそこぶる上機嫌だった。実は2、3日前から東海岸にあるプリンストン大学

を出発して、はるばる西海岸のワシントン州パジェット・ サウンドまで、約5千

キロの大陸横断旅行中だった。運転の相棒は、割腹のよいプリンストン大学の生

物学教授フランク・ジョンソンだった。フランクはなんと日本語を「ノースカロ

ライナ訛り」たっぷりで、流暢に喋る稀れな特技を備えていた。脩の奥さん「明

美」も同乗していた。明美は2、3日前に日本から到着したばかりで、休む暇も

なくこの大陸横断旅行に引っ張り出されてしまった(もっとも英語もまともに話

せない状態で、プリンストンのナソー街にある夫のアパートに独り置いてきぼり

にされたら、それこそどうしようもなくなるだろうが)。

脩は細君が来るまで丸一年間、ろくに家具のないガランとしたアパートに独り住まい

をしていた。彼の部屋のわずかな装飾の1つといえば、ドア(戸口)にセロテープで

貼り付けたルシフェリンの化学構造の手書きコピーだった。彼の住いは粗末だったが、

彼の服装からは、そんな想像が難しかった。毎日12時間も車の中で過ごすにも

かかわらず、彼はきちんとYシャツにボタンをして、ネクタイもし、さらに薄い (愛用

の) カーディガンまで着用していたからだ。旅行の目的は単純だった。こぶし大

のあるクラゲの発する蛍光の謎を解くことだった。2、3か月後に同じ道筋を通っ

てプリンストンに戻ってきてから、脩は生命体のもつ蛍光に関する最大のパズル

の一つを解明したばかりではなく、最終的には生物学の分野全体を輝かせること

になる奇妙な蛍光蛋白を発見する運命になる。

世界大恐慌がやがて訪れる直前の1928年8月に生まれた脩は、その少年時代

を日本の歴史上最も困難な時期に過ごした。太平洋戦争中、陸軍大佐の息子とし

て育ったため、父親の転勤に伴って、佐世保(軍港)から戦地の満州、そして大

阪から最後に1944年7月に諌早へと、転々とした放浪生活を繰り返した。彼

の家族が諌早という長崎の郊外にある静かな農村に落ち着いたのは、脩が15歳

の頃だった。当時、タイに駐屯していた父親が、日本が敗け戦を味わい始めたの

を悟って、留守家族に米軍による空爆の的になりつつある大阪から疎開するよう

に命じたからだ。脩は母親や祖父祖母と共に、たら山の山麓、諌早という田舎に

ある農家に移り住んだ。長崎市の中心から10キロ離れた散村だった。

1944年9月1日の始業式に、諌早中学に進学した脩や同級生は、校長からな

んと「授業はなし」と言い渡された。太平洋戦争中の日本の制度として、生徒全

員が軍事工場で勤労奉仕するために動員されていたからだ。全校300名の生徒

のうち半分は、大村にある海軍の戦闘機(ゼロ戦)の工場へ、残りの半分は長崎

造船所に行かされた。脩は3メートル四方(8畳敷)の寮部屋に他の6人の学友

と共に寝泊りした。食事といえば、粗末で栄養価の乏しいものだった。常食は

(平時には家畜の餌だった)おわん一杯の米と麦とおからの混ぜご飯だった。た

まに、味噌汁とたくわん、あるいは魚か野菜が一皿が出ることもあった。今でも、

当時の空腹状態を脩は思い出すそうだ。

中略

1945年8月9日の朝、諌早は例年通り、早朝から蒸し暑かった。16歳の脩

は半ズボン、白シャツ、運動靴という服装で出勤した。午前10時57分、敵機

の来襲を告げる空襲警報が鳴った。

「我々は工場から飛び出し、防空壕に隠れる代わりに、近くにある丘の上に避難

した。規則違反ではあるが、経験上、そこが安全であることを皆んなが心得てい

たからだ」

額に手をかざしながら、薄ら青い空を見上げてみると、米軍戦闘機の大編隊はな

く、たった一機だけが頭上に、12キロ先の長崎方面に向かって南方に飛んで行

くのを見定めて、ほっと胸をなでおろした。上空を通過したその米軍の爆撃機か

ら、白い落下傘が3つだけ降りてきた。しかし、不思議なことに落下傘部隊が降

りて来る気配はなかった。その落下傘めがけて地上から撃っているのか、2、3

発の銃声がパラパラと聞こえた。まもなく、もう一機の爆撃機が上空を通過し、

同じ方向に飛び去っていった。どうやら、敵機が攻撃をしてこないようなので、

脩は安心しながら、丘を駆け下り、持ち場に戻った。脩は次の瞬間に起こった一

連の恐ろしい出来事を回想する。

「仕事を再開しようとしたとたん、建物の内部に突然、眩しいせん光がほとばしっ

た。あまりにも眩しいので、私は一時盲(失明)状態になった。一分後に炸裂す

る大音響が轟きわたって、その強烈な爆風で両耳がひどく痛くなった。空一面が

見る見るうちに不思議な雲におおわれたのに、私は気づいた。全てが謎に包まれ

ていた」

その日の午後遅く、近くの長崎市で巨大な爆発が発生したことを脩は知らされた。

彼は早めに仕事を切り上げ、祖父祖母が住む家に向かって、帰路を急ぎ始めた。

その朝、快晴であったのに、午後は不思議に空がどんより曇っていた。帰路に周

囲の農村一帯に黒い雨が降り、気味の悪い真っ黒な灰を残していった。その雨水

で彼の白いシャツも黒く染まり、家に着いたころには、まるで頭から炭を被った

ように真っ黒になっていた。

中略

長崎に投下されたプルトニウム原子爆弾(原爆、通称「ピカドン」)の熱波(放

射)は強烈で、人影があちらこちらの建物や街路にネガチブ写真(陰画)のよう

に焼き付けられていた。手押し車を引く男が「炭化」直前に、そのシルエットを

鋪道にくっきりと残していた。被曝した女性たちの肌には、ブラウスや着物の模

様がそのまま「刺青」のように残っていた(白地の部分は熱波を反射するが、濃

い色模様は熱波を吸収するからだ)。脩が目撃した空からの落下傘には、実は各

種の測定器が装備されており、爆発の威力やその他のデータを直接、その爆撃機

に送信するようになっていた。そのデータによると、長崎に投下された原爆の威

力は、TNT爆弾22キロ屯に相当し、その3日前に広島に投下された原爆(ウ

ラニウム爆弾)の2倍に匹敵する爆破力であった。脩の仕事を一時的に中断させ

たあの眩しいせん光は、(米軍側からの1973年の報告によれば)瞬時に4万

人の住民を即死させ、4万人の負傷者をもたらした。2発目の原爆は、その6日

後の8月15日に、日本の軍事政権の無条件降服をもたらし、太平洋戦争がつい

に終了した(実際には、8月7日のソ連による宣戦布告、満州進駐のほうが日本

の軍部、特に関東軍には決定的な打撃になったようである)。

敗戦と共に、脩が工場で働く義務はもうなくなったが、同時に日本中が大混乱に落

ち入っていた。脩は2、3日毎に母校に戻って教師からの指示を仰ごうとしたが、

何の指図も得られなかった。学校は長崎からの避難民の手当てをするための急ご

しらえの病院に早変わりしていた。

「学校は火傷や重傷に苦しむ何百人もの人々でひしめいていた。患者の名前が校

門の前に張った大きな白い紙にリストアップされていた。日毎にその名前が次々

と消えていった。死亡したか、親戚に引き取れたからだろう」

2週間後のある晴れた暑い日に、脩が学校に戻ってみると、リストの半数以上の

名前が消えていた。2、3人の人々が黙々と、校門の外に停めたリヤカーに死骸

を積み込んでいた。棺おけが間に合わないので、死体にはゴザが被せてあるだけ

だった。ゴザの下から死人の両足がむき出しになっているのを見て、脩はストレ

スをひどく感じた。

「私がさらに校内に足を踏み入れると、左側にある校庭をフラフラ、のろのろと

夢遊病者のように歩き回る人々に出くわした。彼らに近付いてみると、火傷の部

分に真っ黒いコールタールのようなものが貼り付いているのに気づいた。背中が

ほとんど全部真っ黒になった「夢遊病者」の一人に近づいて、良く調べ直すと、

その黒い物は、なんと「ウジ虫」の大群だった! 臭った皮膚にたかった蝿が産

卵し、それがふかしたものだった。背筋にぞっと寒気を感じざるを得なかった」

その男だけではなかった。どの「夢遊病者」にも「ウジ虫」が化膿した火傷に巣

食ったいた。

「これらの夢遊病者たちには、もう精神が宿っていないようだった。魂の脱け殻

に近かった。真っ昼間に見る亡霊だった! 私は衝撃を受けて、心臓が止りそう

になった。頭の中が真っ白になって、感覚をすっかり失ってしまった。うるさい

蝉の鳴き声が突然止んだ。その死の光景が私の記憶に深く、永遠に刻み込まれた。

あんな恐ろしい思いをしたことは、その後一度もなかった」

米国マサチューセッツ州ウッズホールにある下村 脩氏の質実剛健(簡素)な書斎で、

2004年まで2年間にわたって、何度かインタービューを重ねたが、彼は窓か

ら外を遠く眺めながら、もう60年近く昔に起こったこれらの出来事をはっきりと

思い出し、我々に説明してくれた。しかし、彼が敗戦直後に目撃した激動時代につ

いては、ほとんど触れてくれなかった。それについて、水を向けると、彼は一言、

こう答えるだけだった。

「我々は生き残るために、出来るだけのことをした。選択の余地はほとんどなかっ

たからだ」

戦後、日本の教育を支える下部組織がすっかりダメ(不機能状態)になっていた。

例えば、脩の学業記録は爆撃で焼失していたし、彼の教師の大半が戦死していた。

前述したが、彼の旧制中学時代の教育は、実に戦争の犠牲(勤労動員)になって、

ほとんど皆無だった。従って、脩による大学への入学申請は、全て拒否された。

旧制長崎医科大学の学生850名の内600名は戦死(爆死)し、残りの大部分

は被曝症に苦しんでいた。教授20名のうち12名が爆死、4名が被曝症にかかっ

ていた。諫早市の旧海軍基地に移転した旧制長崎医科大学附属薬学専門部(長崎

大学薬学部の前身)に、脩が入学を申請したところ、幸い入学が許可され、19

48年に仮校舎へ入学を果たした。といっても、大部分の教授が原爆の犠牲になっ

たので、大学の授業を担当するのは、未経験の非常勤講師ばかりだった。そこで、

脩の知識はほとんど大部分、独学によるものだった。とにかく、1951年にめ

でたく卒業証書をもらい、武田薬品という日本最大の製薬会社に就職を応募した。

しかし、面接試験で、会社には「不向き」という理由で、脩は採用されなかった。

幸いにも、母校薬学部で脩に分析化学を教えていた講師、安永俊五(1911ー1959)

氏が不憫に思い、脩を教務助手として拾ってくれた。安永は当時、京都大学で博士

研究をしながら、長崎で非常勤講師をアルバイトでやっていた。脩は教鞭のかたわら、

安永先生の博士研究の手助けを色々な形でやった。1950年代の初め、安永先

生は、クロマトグラフィーというテクニックを使って、低分子量の有機化合物の

混合物から、各々の化合物を分離する方法を考案しつつあった。それによって、

細胞から糖やアミノ酸などの低分子量の有機物を単離したり、治療薬の開発のた

め有機化学反応の産物を精製したりすることが可能になる。脩は安永先生と共著

で、日本薬学会の雑誌である「薬学雑誌」に8報もの論文を発表した。4年後に、

安永先生は脩の研究ぶりに惚れ込んで、脩自身の博士研究の手助けをするために、

1955年に名古屋大学に脩と一緒に出かけた。当初の目的は、有名な生化学者、

江上不二夫教授に、弟子の脩を紹介することだった。ひょっとすれば、就職先も

確保できるかもしれないと考えていた。

さて、名古屋に到着してみると、あいにく江上教授が学会で留守をしていた。戦

後既に10年も経っていたが、電話がどこにでも自由に通じるという状態ではな

かった。失望しながらも、理学部化学科の研究室をぶらぶら訪ね歩いているうち

に、40歳で教授になりたての平田義正氏(1915ー2000)にばったり出

会った。平田教授は江上先生の弟子でもあり、6年前に博士号を名古屋大学から

取ったばかりだった。(米国留学帰りで)身なりがくだけていたので、しばしば

院生と間違えられることがあった。彼も研究室で天然化合物を分離、精製するこ

とに喜びを感じていた (ちなみに、天然物化学の世界的権威であるコロンビア大

学名誉教授の中西香爾も、平田氏の弟子である)。

そこで、安永が平田教授に、江上教授に会うために、はるばる長崎から夜行列車

で名古屋までやってきた事情を説明した。すると、平田教授はこう答えて、さっ

さと自分の研究室に戻っていった。

「もちろん、僕の研究室にいつ来てもかまわないよ」

安永も脩もきょとんとして、お互いに顔を見合わせた。実は、平田教授は片方の

耳が難聴だった。彼は2人が自分に会うために名古屋へ来たと早合点したのだ。

平田教授に近しい同僚たちは、誤解を避けたいときには、いつも彼の良い方の耳

に向かって大声で話す習慣にしていた。

理学部の出口で立ち止まり、安永は明らかに戸惑いながら、脩にこう訊いた。

「君、どうするつもりかね?」

「僕はかまいませんよ。誰とでもつき合えますから」

脩は、名古屋駅に向かって歩き始めながら、そう答えた。1か月後に、長崎大学

に在籍しながら、平田教授の研究室に研究生として、仕事を始めた。初日に平田

教授は大きなデシケーターを脩の目の前にもってきて、中から乾燥したウミホタ

ルの欠片を取り出して、手の平で粉砕してから、水を添加した。その瞬間、それ

が青い蛍光を発し始めた。平田教授は脩に言った。

「これは誰も知らない謎だ」

発光の化学反応について、未知だということだ。教授はなぜこの研究テーマを脩

に与えるかを説明した。院生にウミホタルの研究テーマを与えれば、失敗するチャ

ンスが極めて高いからだ。というのは、プリンストン大学で40年も研究し続け

ているハーベイ教授でさえ、その謎が未だに解けないからだ。脩は唯一の研究生

だから、たとえ失敗に終わっても元々だと考えたわけである。

脩の使命は、ウミホタルのルシフェリン、つまり蛍光を発する物質を、純粋に単

離することだった。そうすれば、その化学構造を決定することができるからだ。

中略

1955年の春、脩はウミホタルからルシフェリンを結晶化する仕事に着手した。

まずハーベイのグループによって開拓された方法に基づいて、ルシフェリンをで

きるだけ濃縮し、さらに収量と純度を高めるために、いくつかの改良を重ねた。

酸素を除くと収量がよくなることを見つけた。そこで、危険は十分承知で、ルシ

フェリン精製の全工程を水素ガス存在下で行なった。水素ガスは引火すると爆発

するので、タバコやストーブなどの火元を極力避ける必要があった。だから、寒い

冬の作業は特に厳しかった。各工程に7昼夜ぶっ通しの作業を要した。しかし、

10か月後に純度の高いサンプルが得られたにもかかわらず、結晶化には成功

しなかった。

さて、ある日のことだった。その日も結晶化に失敗して、サンプルを強酸の溶液

に漬けたまま帰宅した。翌朝、研究室に戻ってみて、びっくり仰天した。赤い微

小な結晶が、放置しておいた溶液から析出しているではないか! 結晶化したル

シフェリンの比活性は、原料の乾燥ウミホタルの37、000倍だった。純度で

言えば、ハーベイのグループが作ったサンプルの20倍に相当した。弱冠27歳

の脩にとっては、素晴らしい業績だった。

「もちろん、成功は偶然の出来事だったが、それでも自信が湧いてきた。不可能

でなければ、何でもやってやるぞ、という意気込みができた」

1956年3月頃、地元名古屋の中日新聞に写真入りで、脩と同僚後藤君によるル

シフェリン結晶化に関する記事が掲載された。その翌年に脩は、日本化学雑誌に

「海ホタルルシフェリンの結晶」に関係する論文を初めて発表した。1960年

には同じ雑誌に、そのルシフェリンの化学構造を発表する(それが、脩の留学先

のアパートの戸口に貼り付けてあった例の戦利品だ!)。過去何十年もの間海外

の研究者たちを悩ませ続けた困難を、見事に克服した脩の成功に平田教授は感嘆

すると共に、何かこの若者に褒美を与えようと考え始めた。。。

さて、お話変わって、米国のプリンストン大学では、ハーベイ教授夫妻がとうと

う引退し、その高弟であるフランク・ジョンソンがその後継ぎになって、195

7年頃から、問題の多い海ホタルの蛍光に関する研究に本腰で取り組み始めた。

その夏、わざわざ来日して、伊豆半島で海ホタルの蛍光物質の精製に精を出して

いたが、研究設備の貧弱さと夏の猛暑に悩まされ、失望しながら帰国してまもな

く、例の脩の論文について知った。そこで、フランクは脩に渡米して、彼の研究

室で一緒に仕事をしようではないか、と提案した。もちろん、脩はそれを快く承

諾した。

平田教授の計らいで、脩は1960年に名古屋大学理学部から博士号を取得後、

「フルブライト奨学生」に選ばれ、プリンストン大学のフランク・ジョンソン教

授の研究室でポスドクとして研究を始めるため、氷川丸に乗って渡米の途につい

た。平田教授は(自分の「聞き違い」が元で)、脩に良い「餞別」ができたと秘

かに喜んだ。。。

平田教授は1952年にハーバード大学のルイス・フィーザー教授の研究室に客

員教授として、ステロイドに関する共同研究のため、一年間余り滞在していた。

だから、米国の大学における研究者の給与制度に比較的明るかった。当時、博士

号をもたない研究者の初任給(月給300ドル)は、ポスドク(博士号を持つ研

究者)サラリーの半分に過ぎなかった。そこで、フランクからの招聘を聞くや、

平田教授は早速、脩に博士号を(餞別代わりに)与えることに決めたのだ。

「博士号は私の視野にはありませんでした。私は自分に与えられた仕事を遣り遂

げたに過ぎません。博士号は、いわばボーナスでした」

脩は当時を回想してそう語る。皮肉にも、彼が研究材料としてふんだんに使うことがで

きたあの大量の海ホタルのコレクションは「戦争の副産物」だった。米国の研究者

グループは、戦争中、日本海沿岸で海ホタルを大量に収集するチャンスや余裕な

どがなかった、そのために、プリンストン大学のグループはルシフェリンの単離

にとうとう失敗した。同じ戦争は、脩の中等教育と生活を犠牲にしたが、少なく

とも彼にノーベル賞に価する科学研究への踏み台を与えることになった。

4。蛍光オワンクラゲの謎

脩が1959年にプリンストンから招待状を受け取る頃には、エドマント・ハー

ベイ教授の容態が急速に悪化し始め、フランク・ジョンソン(1908ー199

0)がプリンストンの研究室を切り盛りするようになった。ハーベイ教授はその

年の7月21日に他界した。脩が渡米する14か月ほど前だった。フランクは脩

の旅費をカバーすると申し出たが、自信にあふれ誇り高き若武者はフルブライト

奨学金に応募し、それを見事にものにした。この奨学金は往復の旅費と数週間の

英語レッスンに必要な経費をまかなうものだった。1960年8月、脩は単身赴

任で、他の数十名のフルブライト奨学生や家族と共に、横浜港の桟橋から「氷川

丸」に乗り、渡米の旅に出発した。この12、000屯の豪華船(日本郵船によ

り1930年に竣工)は、太平洋戦争中は専ら病院船として活躍、幸い戦火を免

れた唯一の豪華貨客船で、「太平洋の女王」という異名をもっていた。老朽化し

たため、1960年の周航を最後に、以後山下公園内に停留している。脩はその

旅をこう述懐している。

「船旅は北回りで、アリューシャン列島やアラスカ州の南岸を経由して、13日

間で、米国西海岸にあるシアトルに到着した。それから、米国大陸をアムトラッ

ク鉄道の「プルマン寝台車」で3昼夜かけて横断して、東海岸に近いプリンスト

ン郊外に到着した。それは私にとって、初めての海外旅行であり、我が生涯で最

も贅沢な旅だった」(それから、13年後に訳者自身も同じ航路で、初めての渡

米を楽しんだが、その頃には太平洋航路には客船がもはや走らくなったので、米

国の巨大コンテナ船「オレゴン号」で、シアトルまで9日間で太平洋を渡った。

客船ではなかったが贅沢な船旅だった)。

脩が日本を発ってから3週間後、列車がニュージャージー州の「プリンストン・

ジャンクション」と呼ばれる田園都市に停車すると、フランクが脩を駅まで出迎

え、プリントン大学構内にある彼の研究室がある(英国)チューダー王朝風ゴシッ

ク建築の建物に案内してくれた。そこで、かつて平田研究室で一度体験したシー

ンが再び繰り返された。フランクは脩を暗室に招き入れ、蛍光を発するオワンク

ラゲの白い乾燥粉末が入った壷を、新しい弟子に手渡した。その粉末に水を加え

て、発光するのを見せようと試みたが、意に反して、暗室は真っ暗のままだった。

失敗にめげず、フランクは、オワンクラゲの大群がワシントン州シアトル北方の

パジェット・サウンドと呼ばれる入江にあるフライデー・ハーバー島沖に生息し

ていると説明した。そして、暗闇の中で、脩にこう尋ねた。

「このクラゲについて研究してみる気はないかね?」

「クラゲの研究も面白そうですね」

脩は辺りが文字通り「真っ暗闇」で西も東もわからぬ状態だったので、新しいボ

スの指示に従った。

オワンクラゲは成長すると、こぶし大(直径8ー10センチ)の雨傘型の生き物

で、雨傘の放射状の骨(100本ほど)の部分が緑色の蛍光を発する。面白いこ

とには、ハーベイ教授やフランクが研究してきた発光生物の中で、唯一つ例の

「デュボアのルシフェリン/ルシフェラーゼ実験」が一度も成功しないのが、こ

のクラゲだった。

このクラゲを、例えばブレンダーなどで粉砕すると、そのスープは2、3時間ほ

ど蛍光を発してから消滅する。一度蛍光が消えると、どうやっても光の再生がで

きなくなる。前者(デュボア)の場合はルシフェリン(蛍光源)を新たに追加す

れば、残存のルシフェラーゼ(酵素)の働きで、蛍光が再生される。ということ

は、このクラゲの蛍光源はルシフェリンではない、何か「新しい物質」である可

能性が示唆されている。それが彼らの「目のつけどころ」だった。「ルシフェリ

ンの2番/3番煎じ(出し殻)」には、もう彼らはさほど興味がなかった。

翌年の6月、脩とフランク、それに脩の細君(明美)とフランクの助手(ヨー・

サイガ)がフランクのステーションワゴンに相乗りして、西部へ旅立った。シカ

ゴやグレーシャー国立公園を経由して、目的地「フライデーハーバー臨海実験所」

へ。実は、自動車免許をもっていたのは、フランクだけだった。そこで、7日間の旅

を通して、毎日昼間12時間づつ、彼独りで延々車の運転を続けた。彼がよっぽ

どクラゲに魅せられていなければできない芸当だ(往路だけではない、復路も7

日間かかるのだ!)。シアトルの北方110キロにある漁港アナコーテスから、

一行はフェリーで2時間のサンジュアン島にたどり着いた。その小島は(カナダ

側の)バンクーバー島とワシントン州の北岸との間に無数に散らばる群島の一部

である。フェリーに乗っている間、脩は初めて、伝説の蛍光ワンクラゲの大群に

出会い、その官能的な美しさにすっかり魅了されてしまった。

小島に到着した一行は、臨海研究所の所長であるロバート・フェルナルドの出迎え

を受け、研究所に案内された。この臨海研究所は1904年にワシントン大学の

付属施設として創立されたもので、「研究所」とは言え、丘の斜面に沿って建て

られた、わずか2、3の木造の小屋に過ぎなかった。一行が案内されたのは、部

屋が2つしかない小さな「研究室1」だった。ここで、一行4名と他の研究者3

名と、一匹のスコットランド産のシカ猟犬(グレイハウンド犬の一種)が寝泊ま

りと研究を共にすることになった。この「ギリース」と呼ばれる犬は、ワシント

ン大学の動物学科の教授、ディキシー・レイの「研究助手犬」だった。彼女は1

0年後には、ニクソン大統領によって、原子エネルギー委員会の議長に指名され、

1976年には、ワシントン州初の女性知事に当選した。しかしながら、196

1年当時の彼女の専らの関心は、木食い虫の生物学だった。

脩とジョンソン教授はまず、車から荷物を下ろし、大型(60センチ立方)の光

学メーターを研究室に設置するや、研究に取り組み始めた。まず水泳プールの掃

除に使うような浅いすくい網で、研究所の手前にある桟橋で、研究材料であるク

ラゲをすくい始めた。捕らえたクラゲを一匹ずつバケツに入れ、ハーベイが40

年ほど昔に開発した方法に従って、分析に使う発光器官の部分、つまりクラゲの

傘の縁だけをハサミで切り離して収集した。次に、この円形の輪を木綿の切れで

絞って、いわゆる「絞り汁」を調製した。この粘性の「絞り汁」は数時間だけ蛍

光を発し続けた後、発光器官細胞が死に絶える共に発光も止める。この夏休みに

一行は、合計9千匹以上のクラゲを捕獲した。

中略

脩は新鮮なオワンクラゲの絞り汁を調製し始めた。それから、(pHの効果を調

べるために) その汁に様々な弱酸や弱塩基を加えてみた。蛍光は消えなかった。

次に緩衝液を使って、絞り汁をpH4に調整してみた。とたんに蛍光が消えてし

まった。そこで、pH7(中性)に戻すために炭酸ソーダをゆっくりと加えてみ

た。驚いたことには、蛍光が次第に戻り始めた。いいかえれば、この発光反応は

(ルシフェリン系の蛍光と違い)一過性ではなく「可逆的」である。つまり、蛍

光源そのものは極めて安定で、その精製が可能であることを示唆していた。脩は

この希望のかけらにほっと胸を撫で下した。さて、脩はこの実験のあと始末をす

るために、中和した絞り汁を実験室の流しに流し込み始めた。絞り汁が流しの底

に触れた瞬間、爆発的なブルーのせん光が辺りにほとばしった。流しの底に蛍光

源を活性化する何かがあるに違いない! 海水だ! と脩は素早く合点した。海

水の主成分を熟知していた脩は、まもなく海水のカルシウム・イオンがクラゲの

蛍光の活性化物質であることを見つけた。カルシウムは海水中の成分のうち、

(塩素、ナトリウム、硫酸、マグネシウム)につぎ)5番目に豊富なイオンである。もし、

カルシウムが活性化物質ならば、カルシウムを選択的に除けば、蛍光が消える

はずである。そこで、脩は「EDTA」というカルシウムを除外 (中和) する薬剤を

絞り汁に加えてみた。蛍光は案の定、あっという間に消えた。こうして、脩はクラゲ

の蛍光をカルシウムとEDTAで自由自在に操(あやつ)る魔術を、偶然にも発見した。

脩は1978年になって、オワンクラゲの発光には、カルシウム以外にもう1つ大事な

物が餌に必要であることを発見した。不思議なことには、フライデーハーバーの海に

生息するオワンクラゲは蛍光を発するが、普通の水族館で飼育しているオワンクラゲ

は発光しないものが多い。例えば、ごく最近まで、山形県鶴岡市の市立加茂水族館

のオワンクラゲは発光しなかった。ところが、脩の忠告に従い、餌に「セレンテラ

ジン」という物質を混ぜてやると、クラゲの傘の周りがにわかに発光し始めたと

いう話題が最近の読売新聞に出ていた。彼はまさにオワンクラゲの「魔術師」で

ある!

http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20081102-OYT1T00006.htm

さて、それでは「セレンテラジン」とは一体何者か? 実は、この物質はルシフェ

リンの一種で、アポエクオリンという「ルシフェラーゼ」(発光酵素)の一種と

結合し、エクオリン複合体となり、それがカルシウムによって活性化されて、ブ

ルーの光を放つらしい。

中略

さて、脩には理解できない謎がまだ1つ残っていた。流しで目撃したせん光はブ

ルーだった。ところがクラゲ自身は緑色の蛍光をいつも発していた。なぜだろう?

それまで研究してきた生命体からの蛍光は、その生きた本体でも試験管内でも全

く同じ色をしていた。そこで、脩をこう考えてみた。このクラゲはまず発光蛋白

「エクオリン」からブルーの光を発し、その光がクラゲの組織にある別の物質に

吸収され、緑色に変換後、蛍光として再現されるに違いない。1962年に発表

したエクオリンの精製に関する6ページにわたる論文の脚注(わずか2行)に、

脩はその科学的根拠 (傍証) として、次のように記述している(下村、ジョンソ

ン、サイゴ共著)。

「日向では、微かに緑色に見える蛋白溶液(GFP)をクラゲの絞り汁から得た。

電灯下では黄色、紫外線下では非常に明るい緑色の蛍光を発した」

中略

フライデーハーバーで脩が発見した物は、オワンクラゲの発光のメカニズムばか

りではなく、第二の蛋白質「GFP」(緑の蛍光蛋白)だった。この謎めいた蛋

白は、思いがけないことには、その後30年の歳月を経て、生物学や医学の分野

で広範に使われる非常に便利な道具に生まれ変わっていった。過去40年間の研

究生活を振り返りながら、脩はこう語っている。

「GFPが発見された当時、その蛍光の明るさと美しさを何かに利用しようとい

うアイディアは浮かんであろうが、生き物の体内にある蛋白を標識するというよ

うなことは想像だにされなかった」(つい最近、日本では絹糸の原料である蚕の

まゆの主成分であるフィブロインという蛋白をGFPで標識して、ブルーの光を

当てると緑色の蛍光を発する婦人用ドレスが試作されつつある)

skip to main |

skip to sidebar

He was the inventor of the first effective oral "pill" in 1950s during his work at Syntex, and got married three times.

ピルの発明家(有機化学者)による

2013年ノーベル賞作家:

奥歯の抜歯は通常、虫歯などを除く目的で行なれるが、自白を強要する目的で「拷 問」の手段としても、警察で強行された時代が過去にあった。

1967年にオックスフォード大学のエドワード・デ・ボノ教授が「水平思考」 (Lateral Thinking) という考え方を提唱した。平たく言えば、考えの視点を自 由自在に変えることによって、今まで気づかなかった新しい発見をするチャンス を増やそうという提案である。このアプローチを使って、チャールズ・ダーウイ ンは人類と猿の持つ共通点(類似性)に着目して「進化論」を確立した。

She is knitting something for a coming baby of the British princess "Katherine"

Kevin Rudd attacking behind the PM

「原爆を作った人々」(パール・バック著)

戦時の原爆開発の史実に基づいて描かれた小説。先住民「ナバホ族」が住む ニューメキシコ州ロスアラモスの砂漠(ウラン鉱の埋蔵庫)が舞台の中心になる。

A Navajo Lady Playing Flute:

Whom does Charlie fall in love with?

米国では、戦争の痛ましさを訴える教材として、中学生を対象とする授業で広く使用されているが、韓国人の間では発禁運動がいまだに根強い。敗戦直前、朝鮮半島北部から、母国日本に引き揚げるため、母親、姉と共に命からがらの逃避行をした当時11歳だった川島よう子(著者)が、成人後米国に永住してから、その体験記を綴ったものである。

a moving true story by a Japanese lady who managed to escape from northern Korea at the end of WWII , then at age 11 with her elder sister and mother.

映画「キクとイサム」 (1959):

水木洋子 (1910-2003) が情熱をかけて脚本を書き、今井 正監督の下、大成功を修めた。

パール・バック女史(1892-1973):

戦後まもなく(日本の路頭に捨てられた多数の)日米混血孤児たちの救済/養 子斡旋のために、たびたび来日

京都の木村次郎右衛門さん(115):

京都府京丹後市の木村さんは1897年4月19日生まれ。昨年、男性の世界最高齢者としてギネスに認定されている。

健康長寿の秘訣として、特に「節食と適度の運動」を科学的データに基づいて強調 している。

乙武先生の小説:

「5体不満足」の著者(乙武先生)が杉並区立の小学校で3年間、教員を勤め、そ こでのユニークな体験を題材にして、小説化した作品。

Our New Voyage on AIST

A group led by Renu Wadhwa at AIST (Advanced Industrial Science & Technology) in Japan recently launched a new approach exploring a series of effective natural anti-cancer products such as Ashwagandha (Indian Ginseng) leaf extract containing Withanone (WN) and Withaferin A (WA). For detail, click the above photo.

The Most Progressively Liberal PM in Australia

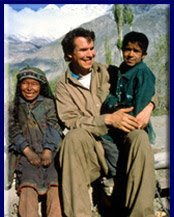

Tom and his family challenging the Himalayas,

shortly after his full recovery from a deadly cancer

畑や野山には、長寿の源が無尽蔵

知的障害の実娘について綴った感動の名作

天才数学者の「闘病生活」の記録

分裂の危機(南北戦争)を

「政敵」を採用したリンカーン大統領の英知

バラク・オバマ伝

小学生向けの小伝、大人にもためになる!

将来ヘいつも希望を抱いて歩む若き大統領

by Alice Schroeder (2008)

How Did Bush Start

By Scott McClellan (May 2008)

Welcome to my blog

View from the Summit:

このブログは、いわゆる「洋書コーナー」で、主に最近出版された英文伝記の中から、まだ邦訳が出版されていないものを選んで、日本読者や出版社が興味をもつかもしれない啓蒙的な作品を、ごく手短かに紹介する。 In this blog, mainly the outline of recent English biographical books, whose Japanese translation has not been published, shall be introduced in advance to Japanese readers or publishers who might be interested in. なお、本ブログ内容を無断で転載することを禁じる。

Prof. Carl Djerassi (1923-2015): the author of SF "Cantor's Dilenma" (1989).

He was the inventor of the first effective oral "pill" in 1950s during his work at Syntex, and got married three times.

ピルの発明家(有機化学者)による

現実味が余りに溢れ過ぎている(?)小説

2013年ノーベル賞作家:

アリス・マンロー(82) の最後の短編集

Tooth Extraction or Toothless Mutant?

奥歯の抜歯は通常、虫歯などを除く目的で行なれるが、自白を強要する目的で「拷 問」の手段としても、警察で強行された時代が過去にあった。

「水平思考」を忘れるな!

1967年にオックスフォード大学のエドワード・デ・ボノ教授が「水平思考」 (Lateral Thinking) という考え方を提唱した。平たく言えば、考えの視点を自 由自在に変えることによって、今まで気づかなかった新しい発見をするチャンス を増やそうという提案である。このアプローチを使って、チャールズ・ダーウイ ンは人類と猿の持つ共通点(類似性)に着目して「進化論」を確立した。

Ms. Julia Gillard: the Aussie PM (2010-2013)

She is knitting something for a coming baby of the British princess "Katherine"

Kevin Rudd attacking behind the PM

(Julia Gillard)

「原爆を作った人々」(パール・バック著)

Command the Morning (1959)

戦時の原爆開発の史実に基づいて描かれた小説。先住民「ナバホ族」が住む ニューメキシコ州ロスアラモスの砂漠(ウラン鉱の埋蔵庫)が舞台の中心になる。

A Navajo Lady Playing Flute:

by R. C. Gorman (2001)

American Indian (Navajo) Ladies

Whom does Charlie fall in love with?

邦訳「竹林はるか遠く」が、ようやく今月末に出版される

米国では、戦争の痛ましさを訴える教材として、中学生を対象とする授業で広く使用されているが、韓国人の間では発禁運動がいまだに根強い。敗戦直前、朝鮮半島北部から、母国日本に引き揚げるため、母親、姉と共に命からがらの逃避行をした当時11歳だった川島よう子(著者)が、成人後米国に永住してから、その体験記を綴ったものである。

So Far from the Bamboo Grove (1986)

a moving true story by a Japanese lady who managed to escape from northern Korea at the end of WWII , then at age 11 with her elder sister and mother.

バルトの国々(ダイヤモンド社)

発癌・老化酵素「PAK」(Elsevier, 2013):

映画「キクとイサム」 (1959):

日米混血孤児問題を扱った最初の作品

水木洋子 (1910-2003) が情熱をかけて脚本を書き、今井 正監督の下、大成功を修めた。

パール・バック女史(1892-1973):

稀れな「知日家」(日本を知り抜いた西洋人)

戦後まもなく(日本の路頭に捨てられた多数の)日米混血孤児たちの救済/養 子斡旋のために、たびたび来日

毎日新聞の昭和写真館から: 出荷用の大根をむさぼる飢えた子供たち (1947)

京都の木村次郎右衛門さん(115):

男女を含めて “長寿世界一”

京都府京丹後市の木村さんは1897年4月19日生まれ。昨年、男性の世界最高齢者としてギネスに認定されている。

後藤佐多良著「健康に老いる」

健康長寿の秘訣として、特に「節食と適度の運動」を科学的データに基づいて強調 している。

"Imagine" (How creativity works) by Jonah Lehrer (2012)

乙武先生の小説:

「だいじょうぶ3組」(講談社)

「5体不満足」の著者(乙武先生)が杉並区立の小学校で3年間、教員を勤め、そ こでのユニークな体験を題材にして、小説化した作品。

Our New Voyage on AIST

in quest of the "Holy Grail"

for cancer therapy

A group led by Renu Wadhwa at AIST (Advanced Industrial Science & Technology) in Japan recently launched a new approach exploring a series of effective natural anti-cancer products such as Ashwagandha (Indian Ginseng) leaf extract containing Withanone (WN) and Withaferin A (WA). For detail, click the above photo.

The Best Seller by Greg Mortenson

Malcolm Fraser's Political Memoir

The Most Progressively Liberal PM in Australia

Another Brave Cancer Survivor!

Tom and his family challenging the Himalayas,

shortly after his full recovery from a deadly cancer

癌や難病を天然の「抗PAK」パワーで治そう!

畑や野山には、長寿の源が無尽蔵

「母よ嘆くなかれ」( パール・バック著)

知的障害の実娘について綴った感動の名作

妻の美しい思いやりが、「精神分裂症」の夫を甦らせる!

天才数学者の「闘病生活」の記録

分裂の危機(南北戦争)を

救った内閣づくり

「政敵」を採用したリンカーン大統領の英知

バラク・オバマ伝

「もちろん、可能です!」

小学生向けの小伝、大人にもためになる!

バラク・オバマ小伝: 小学生向け絵本

将来ヘいつも希望を抱いて歩む若き大統領

The Snowball : Warren Buffett

by Alice Schroeder (2008)

How Did Bush Start

the Iraq War?

By Scott McClellan (May 2008)

My Opinion

Welcome to my blog

on English Books !

ごく最近、試みに初歩のブログを始めてみました。私の本棚 (knowledge is a power) 洋書コーナー です。暇な折にお立ち寄り下さい。

あなたも海外に長らくお住まいですか? 私は読書と登山が大好きで、その昔、西独のミュンヘンにある研究所で数年、生化学研究をしていたことがあります。研究の合間に、よくドイツ、スイス、オーストリアなどの山々に出かけました。最近は豪州に20年ほど永住しています。豪州国内にはめぼしい (3000メートル以上の) 山がないので、時々ニュージーランド南島の山々に出かけます。

東京の実家に母 (90歳)と妹が住んでいるので、年に一度帰京し、北アルプスにも出かけます。 パリには10年ほど昔、パリ・マラソンに挑戦すべく2週間ほど滞在していたことがあります。若い頃「画家」になろうと志した時期もあり、勿論、ルーブルなどのミュージウム訪問もエンジョイしました。

亡父はドイツ語とフランス語がペラペラで、生前、(パリ祭などの)休日になるとバスクベレーを好んでかぶり、家族の前でシャンソンを披露するハイカラな老人でした。もう20年ほど前に他界して、今は天国で好きなシューベルトの歌曲集やシャンソンを口ずさみながら、愛用の「ライカF2」(35mmカメラ)を片手に、アルプスの山々を歩き回っていると想像しています。

世代交代で、ごく最近、私自身も「年金生活者」という有難い身分を楽しみ始めました。 地中海性気候のメルボルンで、本の執筆をしながら、余生をエンジョイしています。

ビッグニュース: 地上で最長寿の木(一万歳!)が発見される。

2008年4月末に、さらに世界記録が大幅に更新された。北欧スウェーデン中部のダーラナ地方にある山岳地帯(標高910メートル地点)で、同国のウメオ大学の研究者により、樹齢が1万年近い(9550歳)、世界で最も長寿とみられる木が見つけられたからだ。この木は針葉樹「トウヒ」の仲間。ハイマツのような低木の根から、幹を立ち上げることを繰り返してきたらしい。

現在ある直立の幹は、周辺の夏の気温の上昇で1940年代初頭から伸びたという。 ちょうど私が生まれた時期だ。今後この新しい幹と私とどちらが長生きできるか、競争するのも面白かろう。。。

あなたも海外に長らくお住まいですか? 私は読書と登山が大好きで、その昔、西独のミュンヘンにある研究所で数年、生化学研究をしていたことがあります。研究の合間に、よくドイツ、スイス、オーストリアなどの山々に出かけました。最近は豪州に20年ほど永住しています。豪州国内にはめぼしい (3000メートル以上の) 山がないので、時々ニュージーランド南島の山々に出かけます。

東京の実家に母 (90歳)と妹が住んでいるので、年に一度帰京し、北アルプスにも出かけます。 パリには10年ほど昔、パリ・マラソンに挑戦すべく2週間ほど滞在していたことがあります。若い頃「画家」になろうと志した時期もあり、勿論、ルーブルなどのミュージウム訪問もエンジョイしました。

亡父はドイツ語とフランス語がペラペラで、生前、(パリ祭などの)休日になるとバスクベレーを好んでかぶり、家族の前でシャンソンを披露するハイカラな老人でした。もう20年ほど前に他界して、今は天国で好きなシューベルトの歌曲集やシャンソンを口ずさみながら、愛用の「ライカF2」(35mmカメラ)を片手に、アルプスの山々を歩き回っていると想像しています。

世代交代で、ごく最近、私自身も「年金生活者」という有難い身分を楽しみ始めました。 地中海性気候のメルボルンで、本の執筆をしながら、余生をエンジョイしています。

ビッグニュース: 地上で最長寿の木(一万歳!)が発見される。

2008年4月末に、さらに世界記録が大幅に更新された。北欧スウェーデン中部のダーラナ地方にある山岳地帯(標高910メートル地点)で、同国のウメオ大学の研究者により、樹齢が1万年近い(9550歳)、世界で最も長寿とみられる木が見つけられたからだ。この木は針葉樹「トウヒ」の仲間。ハイマツのような低木の根から、幹を立ち上げることを繰り返してきたらしい。

現在ある直立の幹は、周辺の夏の気温の上昇で1940年代初頭から伸びたという。 ちょうど私が生まれた時期だ。今後この新しい幹と私とどちらが長生きできるか、競争するのも面白かろう。。。

View from the Summit:

Edmund Hillary

Canadian Rockies

Jean Tahija: Unconventional Woman

パール・バック: 東西の架け橋

NF ジャーナル

Obama for the Better World!

ブログ アーカイブ

自己紹介

- Heidi

- Born in Tokyo, received a Ph.D from Tokyo University in 1972, worked overseas since 1973: at NIH and Yale University in US and Max-Planck-Institute in West Germany, and joined Ludwig Institute for Cancer Research (Melbourne Branch) in 1988, and retired in 2006. Currently serving as the manager of NF CURE Japan.

1972年、東京大学大学院薬学研究科で博士号を取得。翌年渡米して以来、ずっと海外で癌研究に従事。米国の最大医学研究所NIH、エール大学、および西独のマックス・プランク研究所などに勤務後、1988年に豪州にあるルードビッヒ国際癌研究所の中心(メルボルン支部)に制癌剤開発部長として転勤。2006年3月末に同支部を退職し、ドイツのハンブルグ大学付属病院に客員教授として勤務。

主な訳書 『免疫学者バーネット』(学会出版センター 1995年)、『パール・バック伝』上下巻(舞字社 2001年)、『テンジン、エベレスト登頂とシェルパ英雄伝』(晶文社 2003年)、『エレガンスに魅せられて』(琉球新報社 2005年)、『神の火を制御せよ、原爆をつくった人びと』(径書房 2007年)、

著作 『癌との闘い』(共立出版 2001年)など。

1 件のコメント:

素晴らしいアイデア、ありがとう...

コメントを投稿